“Jalisco bajo tierra: ¿Homicidios sistemáticos o campo de exterminio? Un análisis criminológico, criminalístico y psicológico del horror invisible”

Autor: Por Francisco Javier Rivero Sánchez, experto en Investigación Criminal Mexicano.

Afiliación: Experto en Criminología y Psicología Criminal

Fecha: 28 de marzo de 2025.

INTRODUCCIÓN

Hay lugares donde el suelo se vuelve tumba sin nombre. Donde el silencio no es paz, sino complicidad. Donde cada palada de tierra removida revela no sólo huesos, sino secretos… secretos de sangre, de fuego, de horror institucionalizado.

En el occidente de México, en el corazón de Jalisco —una de las entidades más desarrolladas del país—, se alza una pregunta que quema como el sol de mediodía sobre las ruinas de Teuchitlán: ¿estamos ante un cementerio clandestino producto del crimen organizado o frente a un campo de exterminio encubierto por la indiferencia estatal?

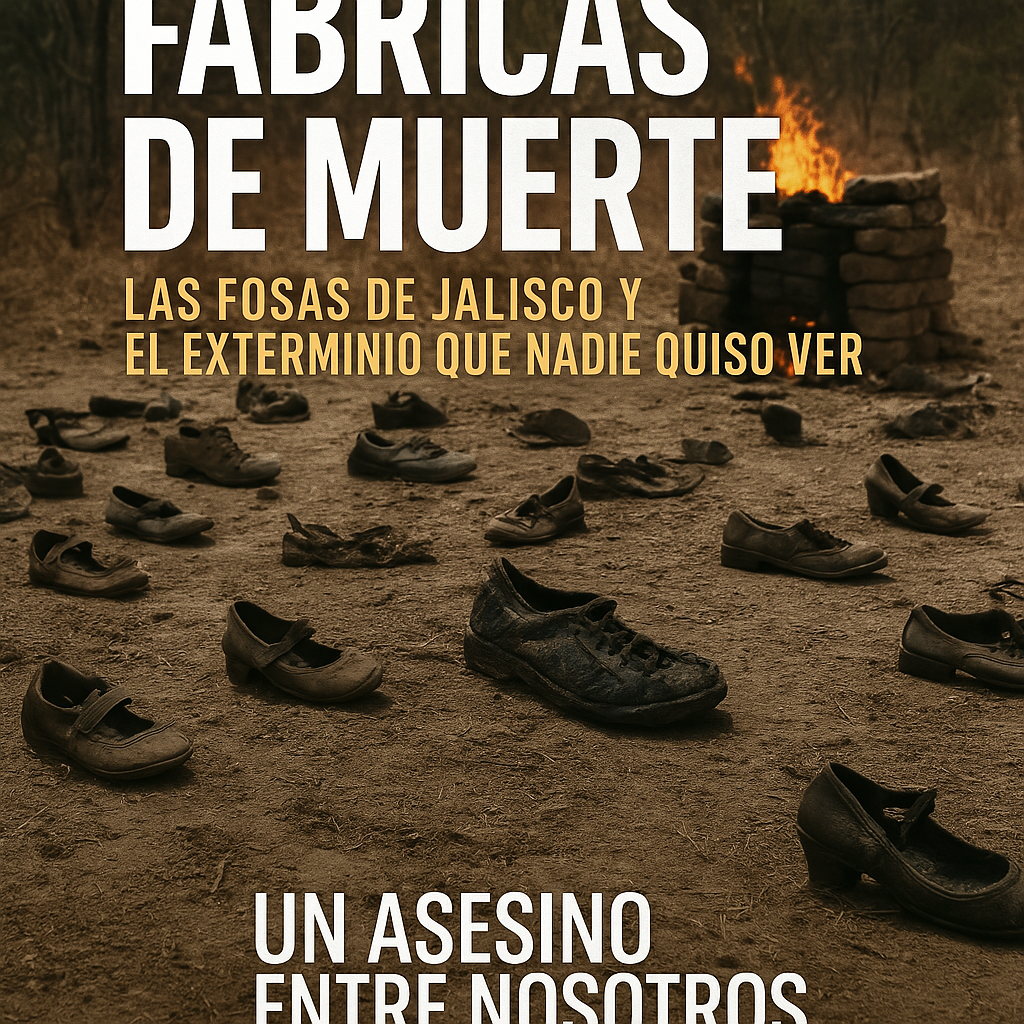

Entre 2018 y 2025, Jalisco ha sido escenario del hallazgo de 186 fosas clandestinas, con casi 2,000 cuerpos recuperados, muchos de ellos fragmentados, calcinados, irreconocibles. El horror encontró su epicentro en Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y Teuchitlán, este último con características que apuntan más allá del simple asesinato: infraestructura para destrucción masiva de cuerpos, restos óseos calcinados, ropa infantil, más de 200 pares de zapatos y hornos improvisados. Un patrón que nos obliga a replantear las categorías criminológicas tradicionales.

Este artículo busca ir más allá del titular de prensa. Pretendemos analizar si las condiciones descubiertas en estos sitios responden a la lógica de un campo de exterminio, entendido como un lugar planificado para la eliminación sistemática de personas, o si se trata de la acumulación desbordada de homicidios aislados.

Nuestra hipótesis es clara y contundente: lo que se esconde bajo la tierra jalisciense no es sólo evidencia de violencia… es la arquitectura del olvido, la ingeniería del exterminio y la más brutal forma de control social: el terror hecho sistema.

Desde una perspectiva criminológica, criminalística y psicológica, este trabajo diseccionará el fenómeno en sus múltiples niveles: la naturaleza del crimen, el perfil de los perpetradores, la omisión institucional, el impacto en la víctima y la sociedad, y, sobre todo, la pregunta que late en cada fosa: ¿cómo permitimos que esto ocurriera?

2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Campo de exterminio, homicidio múltiple y la lógica criminal del horror organizado

2.1. ¿Qué es un campo de exterminio?

Desde una perspectiva jurídico-histórica, los campos de exterminio (o “death camps”) fueron estructuras planificadas por Estados totalitarios, como en la Alemania nazi, destinadas a la eliminación sistemática de personas por motivos ideológicos, raciales o políticos. Se diferencian de las cárceles o centros de detención por una brutal especificidad: no están hechos para retener… sino para desaparecer cuerpos y borrar huellas.

Pero ¿puede ese concepto trasladarse al contexto del crimen organizado?

Autores como Achille Mbembe y Giorgio Agamben han ampliado este marco, hablando de la tanatopolítica (el poder sobre la muerte) y los “espacios de excepción”, donde el Estado abdica su soberanía, permitiendo que grupos armados impongan su ley, ejecuten, desaparezcan y controlen la vida a través del terror.

Según Mbembe, en estos territorios el Estado no mata directamente, pero “delega la soberanía mortal” a grupos que actúan con impunidad. Así, lo que antes eran campos construidos por gobiernos, ahora pueden ser sitios clandestinos erigidos por el narco con complicidad del silencio oficial.

2.2. ¿Y qué es un homicidio múltiple?

Desde la criminalística, hablamos de homicidios múltiples cuando se presentan varias muertes violentas provocadas por uno o varios sujetos, pero sin una infraestructura o patrón sistemático de ocultamiento o exterminio masivo. Pueden responder a rencillas, venganza, ajustes de cuentas o conflictos internos.

La diferencia clave está en la logística del horror.

Un homicidio múltiple deja cadáveres.

Un campo de exterminio, deja sólo el eco de los muertos… y a veces ni eso.

2.3. La lógica criminal del exterminio organizado

Lo que se ha encontrado en lugares como Teuchitlán o Tlajomulco no es simplemente una fosa… sino un conjunto de elementos que revelan una planificación metódica para asesinar, desaparecer, desintegrar y borrar identidades humanas.

Esto nos lleva al concepto de necroterritorio: territorios donde el crimen impone el orden a través de la muerte, donde la desaparición forzada no es sólo una táctica, sino una política de control social. En estos espacios, la violencia no es aleatoria, es simbólica y funcional: se mata para enviar un mensaje, para controlar a la población, para asegurar lealtad por terror.

2.4. El papel de la psicología criminal

Desde la psicología forense y criminal, este tipo de acciones no puede analizarse bajo la óptica de un asesino serial clásico. Aquí hablamos de violencia organizada, ejecutada por múltiples sujetos, con rasgos de despersonalización, desensibilización y burocratización del exterminio.

• No hay vínculo emocional con las víctimas.

• Se objetiviza el cuerpo: es sólo un “cuerpo a desaparecer”.

• Se repite la conducta de forma mecánica y colectiva.

• Se minimiza la culpa al ser parte de un sistema.

Esto nos lleva a pensar en estructuras criminales con lógica militar o paramilitar, donde los ejecutores pueden incluso padecer trastornos de disociación o comportamiento psicopático funcional.

Conclusión del marco teórico:

Las evidencias encontradas en Jalisco apuntan a que no estamos ante simples homicidios. La complejidad logística, la magnitud de cuerpos calcinados y la infraestructura de ocultamiento configuran un patrón sistemático de exterminio, ejecutado por estructuras criminales con control territorial, y tolerado —si no es que protegido— por autoridades omisas.

3. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOPOLÍTICO

La arquitectura del horror: Jalisco, narcotráfico y la institucionalización de la desaparición

3.1. La guerra que lo pudre todo

En diciembre de 2006, el Estado mexicano declaró una guerra. Pero no fue contra la pobreza, ni contra la corrupción. Fue contra el narcotráfico… o al menos, eso dijeron. Lo cierto es que lo que siguió no fue una estrategia de seguridad, sino una militarización masiva de la violencia, que desató una ola de sangre, desapariciones y fosas clandestinas por todo el país.

Jalisco no fue la excepción. Fue el laboratorio. Aquí nació y se consolidó uno de los cárteles más poderosos y crueles del siglo XXI: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su estrategia no fue sólo comercial… fue bélica, territorial, mediática y brutalmente simbólica.

3.2. El CJNG y el control del “corredor de la muerte”

El llamado “corredor de la muerte” —una franja geográfica que va de Zapopan a Chapala, pasando por Tlajomulco— no es sólo una línea en el mapa. Es un territorio bajo control narco-paramilitar, donde la población vive entre la amenaza constante, la desaparición como castigo, y la certeza de que nadie vendrá a salvarlos.

• Tlajomulco: 75 fosas clandestinas.

• Zapopan: 40 fosas.

• San Pedro Tlaquepaque: 20 fosas.

Y en medio, Teuchitlán, con lo que parece ser un centro de exterminio artesanal: hornos improvisados, calcinación masiva, más de 200 pares de zapatos… un campo de muerte sin nombre, sin fecha, sin responsables.

3.3. La desaparición como política criminal no oficial

La desaparición forzada en México no es un fenómeno marginal. Es estructural. Se ha convertido en una herramienta de control social: castigo, disuasión y mensaje. El narco desaparece para imponer respeto. El Estado desaparece por omisión, complicidad o negligencia. Y las víctimas… desaparecen de la historia.

Según datos oficiales, México acumula más de 125,000 personas desaparecidas, muchas de ellas en Jalisco. La cifra real, probablemente, es mucho mayor.

3.4. Omisión institucional: ¿falta de capacidad o de voluntad?

Aquí se hace la pregunta incómoda: ¿cómo no se dieron cuenta antes?

¿Cómo es posible que haya hornos con huesos, pilas de zapatos y restos calcinados, sin que nadie —ni autoridades, ni policías, ni ministerios públicos— lo hubiera visto venir?

La respuesta está en lo que algunos académicos llaman “complicidad estructural”:

• Se “pierden” expedientes.

• No se hacen búsquedas.

• Se revictimizan familias.

• Se entorpecen investigaciones.

• Y en muchos casos, las fiscalías trabajan como filtros de verdad, no como buscadoras de justicia.

El mensaje es claro: en Jalisco, el suelo no sólo es fértil… también es profundo, oscuro y silencioso. Y en ese silencio, la institucionalidad se vuelve cómplice por omisión o por miedo.

Conclusión del contexto:

La existencia de fosas masivas en Jalisco no es producto del azar, ni del descuido. Es el resultado de una guerra mal planeada, una criminalidad organizada y un Estado que abdicó su deber de proteger. Lo que está ocurriendo es sistémico… y debe nombrarse como tal: necropolítica, exterminio, desaparición funcional.

4. ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO DEL SITIO DE TEUCHITLÁN

Evidencia de un exterminio planificado: fuego, fragmentos óseos y destrucción sistemática

4.1. El hallazgo que rompió el silencio

En marzo de 2024, familiares de desaparecidos —no autoridades— iniciaron una búsqueda en las inmediaciones de Teuchitlán, un municipio cercano a Guadalajara. Lo que encontraron cambió el rostro de la desaparición en México: un predio aislado, rodeado de maleza y silencio institucional, que escondía una serie de estructuras rudimentarias que funcionaban como hornos clandestinos.

En el lugar se hallaron:

• Fragmentos óseos calcinados de más de 300 individuos, según análisis preliminares.

• Más de 200 pares de zapatos, muchos infantiles o femeninos.

• Restos de ropa quemada, utensilios, y herramientas improvisadas para mover tierra.

• Evidencias de fuego constante: carbón, piedras negras, estructuras térmicas.

No era una fosa. No era un cementerio improvisado. Era un sitio diseñado para borrar cuerpos, sistemáticamente.

4.2. Indicadores forenses de exterminio

Desde el enfoque de la criminalística de campo, hay elementos clave que permiten establecer si un sitio fue usado con intencionalidad de exterminio:

a) Calcinación avanzada

Los fragmentos óseos hallados presentaban carbonización, fisuración por calor extremo y pérdida de estructura medular, lo cual indica temperaturas superiores a los 600 grados Celsius, alcanzadas sólo con planificación y combustión controlada. Esto requiere:

• Control de oxígeno.

• Combustible sostenido.

• Tiempo prolongado.

b) Ausencia de cuerpos íntegros

No se localizaron cadáveres completos ni esqueletos articulados. Sólo fragmentos dispersos y dañados. Esto evidencia una intención clara de imposibilitar la identificación forense, lo cual apunta a una lógica más allá del homicidio: eliminación total de la evidencia física y biológica.

c) Distribución sistemática

Los restos estaban organizados en zonas, lo que sugiere reiteración del procedimiento, no improvisación. No fue un solo evento, fue una rutina.

d) Accesorios personales y calzado

Los más de 200 pares de zapatos hallados en el sitio representan un patrón simbólico: los cuerpos desaparecen, pero los objetos quedan. En otros contextos genocidas (como Auschwitz), los zapatos fueron pruebas contundentes de exterminio masivo. Aquí, la escena se repite con brutal familiaridad.

4.3. Comparación con sitios similares

No se trata de un caso aislado. México ha presenciado otros sitios con características similares:

• Cocula, Guerrero (caso Ayotzinapa): quema masiva de cuerpos, restos calcinados dispersos.

• Campo Algodonero, Cd. Juárez: hallazgo de múltiples cuerpos de mujeres, con signos de violencia sistemática.

• San Fernando, Tamaulipas: más de 190 cuerpos en fosas masivas de migrantes.

Teuchitlán no desentona. Pero va más allá:

No es sólo una fosa. Es un punto de incineración, un laboratorio de la desaparición, un espacio donde el fuego se volvió política criminal.

4.4. El patrón criminalístico

Analizando lo anterior, la evidencia señala:

• Una logística de exterminio: selección del lugar, aislamiento, instalación de estructuras térmicas, destrucción de evidencia biológica.

• Una cadena de participación: no es el acto de un individuo, sino de un grupo organizado con tareas divididas.

• Un método repetido: lo que indica modus operandi y aprendizaje del ocultamiento.

Esto es criminalidad organizada con objetivos precisos: hacer desaparecer el cuerpo… y con él, toda posibilidad de justicia.

Conclusión del análisis forense:

Teuchitlán no fue un lugar de ejecución únicamente. Fue un lugar de aniquilación. Desde la criminalística, los patrones son claros: hubo infraestructura, hubo fuego sistemático, hubo fragmentación avanzada y hubo planificación. Esto no es homicidio… es exterminio.

5. PERFIL CRIMINOLÓGICO Y PSICOLÓGICO DE LOS PERPETRADORES

¿Quién organiza un infierno bajo tierra? La mente detrás del exterminio silencioso

5.1. ¿Qué tipo de criminal comete estos actos?

A diferencia del asesino impulsivo, del homicida pasional o del sicario de ocasión, el perpetrador de un campo de exterminio necesita algo más que sangre fría. Necesita estructura, sistema, desvinculación emocional… y algo aún más oscuro: la convicción de que sus actos no tendrán consecuencias.

Desde el punto de vista criminológico, hablamos de una criminalidad organizada, jerárquica, metódica. Los actores pueden dividirse en tres niveles:

a) El cerebro logístico

• Perfil: estratega, con inteligencia operativa, posiblemente con experiencia militar o paramilitar.

• Rol: elige el sitio, gestiona los recursos, minimiza los riesgos, establece rutinas de exterminio.

• Psicología: alto grado de racionalización, posiblemente rasgos psicopáticos con baja empatía y visión instrumental de la violencia.

b) El ejecutor

• Perfil: miembro del cártel, entrenado para tareas violentas, puede operar en grupo.

• Rol: captura, asesina, transporta cuerpos, alimenta el fuego, oculta evidencia.

• Psicología: desensibilización progresiva, trastornos disociativos posibles, normalización del horror, obediencia estructural (Milgram).

c) El cómplice institucional

• Perfil: funcionario público, policía local, fiscal omiso o corrupto.

• Rol: calla, oculta, desinforma o simplemente “no ve”.

• Psicología: negación activa, racionalización del mal, miedo institucional o cooptación criminal.

5.2. Mecanismos psicológicos de deshumanización

Desde la psicología criminal, este tipo de actos no pueden ejecutarse sin una serie de mecanismos mentales que permiten “apagar” la conciencia moral:

- Deshumanización de la víctima

La víctima deja de ser persona. Es un “problema”, un “mensaje”, una “basura que hay que desaparecer”. Esto facilita actos extremos sin remordimiento.

- Burocratización del horror

Cada actor sólo hace “su parte”. Uno mata. Otro quema. Otro entierra. Como en los campos nazis, la fragmentación del acto permite diluir la culpa. (“Yo sólo hacía mi trabajo”).

- Normalización colectiva

Cuando el grupo criminal convierte la muerte en rutina, se crea una cultura de la violencia. El horror se vuelve cotidiano. Se celebran ejecuciones. Se presume la desaparición.

- Obediencia a la autoridad

El experimento de Milgram demostró que personas comunes son capaces de infligir dolor extremo si una figura de autoridad se los ordena. En el narco, el patrón, el jefe de plaza o el comandante son esa figura.

5.3. ¿Exterminio simbólico?

En criminología crítica se habla de “exterminio simbólico” cuando el objetivo no es sólo matar a una persona, sino aniquilar su identidad, su recuerdo, su posibilidad de justicia. En Teuchitlán, los cuerpos no sólo fueron incinerados. Fueron reducidos a fragmentos no identificables. No hay ADN. No hay nombre. No hay rostro.

Eso no es homicidio común. Eso es un mensaje.

5.4. Un crimen que necesita estructura

Este tipo de crímenes no ocurren sin planificación, sin recursos, sin territorio asegurado. Por eso, el perfil criminológico apunta a una organización compleja, con:

• Recursos humanos y materiales.

• Control territorial del predio.

• Tiempo para incinerar sin ser interrumpidos.

• Protección o silencio institucional.

Conclusión del perfil criminal:

Los autores de estos crímenes no son simples sicarios. Son operadores de un sistema de muerte, expertos en borrar huellas, habituados al exterminio como método de poder. Sus mentes no están guiadas por la locura… sino por la lógica del control absoluto. Y la indiferencia del Estado les dio el terreno perfecto para actuar.

6. LA OMISIÓN INSTITUCIONAL: UN CRIMEN POR COMPLICIDAD

El silencio también mata: cuando el Estado se vuelve cómplice por omisión

6.1. La pregunta que duele

¿Cómo es posible que cientos de cuerpos sean incinerados, fragmentados y ocultos en un predio… sin que nadie lo note? ¿Dónde estaban los drones, los helicópteros, las cámaras de vigilancia, las unidades de inteligencia, los comandantes de zona? ¿Dónde estaban los municipios, la Fiscalía, el SEMEFO, la Policía Estatal, la Guardia Nacional?

Y lo más brutal: ¿por qué fueron los familiares —otra vez— quienes encontraron el horror?

La respuesta no es agradable. Ni accidental. La respuesta es omisión estructural.

Y la omisión, cuando es constante, deliberada y funcional… es complicidad.

6.2. Niveles de responsabilidad

La omisión puede analizarse en varios niveles:

a) Institucional

• Fiscalías que no investigan desapariciones.

• Peritos que evitan vincular patrones.

• Policías que desestiman denuncias.

b) Político-administrativo

• Gobiernos locales que ignoran reportes vecinales.

• Recursos desviados o congelados para búsqueda de personas.

• Autoridades que minimizan el fenómeno en medios.

c) Cultural

• Una sociedad que se ha habituado al horror.

• Medios que normalizan la violencia o criminalizan a las víctimas.

• Discursos oficiales que culpan a los desaparecidos por “andar en malos pasos”.

6.3. La desaparición como política de Estado (por omisión)

Aunque el Estado no dispare, su silencio permite, perpetúa y protege.

En criminología crítica se habla del “Estado ausente funcional”: un aparato que simula actuar, pero en realidad se replega estratégicamente para no confrontar al crimen organizado. Este repliegue tiene consecuencias letales:

• Los predios no son intervenidos.

• Las denuncias no se procesan.

• Las familias terminan excavando con sus propias manos.

6.4. ¿Por qué no actuaron?

Las hipótesis son varias, todas graves:

- Colusión

Algunos funcionarios están directamente cooptados por el crimen. Protegen rutas, encubren predios, desvían investigaciones.

- Miedo institucional

En zonas controladas por el narco, incluso policías y agentes temen investigar. Se enfrentan a amenazas o represalias.

- Indiferencia estructural

Las desapariciones se ven como parte del “costo colateral” de la violencia. Si las víctimas no son figuras públicas, no hay presión mediática.

- Deshumanización desde el poder

Desde el Estado, muchas veces se culpa a las víctimas: “estaban en malos pasos”, “era delincuente”, “algo debió haber hecho”. Esa narrativa permite justificar la inacción.

6.5. La impunidad como política de exterminio

Lo más doloroso no es el crimen… es su impunidad perpetua.

En México, menos del 1% de las desapariciones forzadas termina en sentencia judicial. Eso significa que el criminal no sólo mata o desaparece… también ríe en la cara de la ley.

Conclusión de la omisión institucional:

Las fosas de Jalisco no son un secreto. Son una verdad sabida y silenciada. Un cementerio colectivo permitido por el Estado. Aquí no sólo hay perpetradores con armas… también hay funcionarios con sellos y escritorios que, por miedo, corrupción o indiferencia, dejaron que el infierno floreciera en tierra fértil.

7. IMPACTO VICTIMOLÓGICO Y SOCIAL

Vivir entre tumbas: el dolor invisible y el duelo sin cuerpo

7.1. Cuando no hay cuerpo… no hay paz

En criminología y victimología se ha establecido que el duelo —ese proceso doloroso pero necesario tras la pérdida— no puede completarse sin un cuerpo, sin verdad, sin justicia. En los casos de desaparición forzada, ese duelo queda congelado, suspendido en el tiempo como una película sin final.

Las madres, los hermanos, los hijos de las víctimas en Teuchitlán y Tlajomulco no sólo enfrentan la muerte… enfrentan la incertidumbre. Cada zapato hallado, cada fragmento de hueso, cada prenda calcinada, es una esperanza y una tortura.

• ¿Es mi hija?

• ¿Es mi hermano?

• ¿Estoy llorando por alguien que quizá sigue vivo?

7.2. Re-victimización institucional

A la desaparición le sigue otro crimen: el maltrato institucional.

Las familias deben:

• Suplicar que se abra una carpeta de investigación.

• Soportar años de inacción.

• Escuchar que “se fue con el novio”, “andaba en malos pasos”, “esperen a que aparezca”.

• Recibir restos que no pueden verificar.

• Luchar contra burócratas insensibles y sistemas forenses rebasados.

El Estado, en lugar de aliviar, revictimiza. Convierte el dolor en trámite. La esperanza en burocracia.

7.3. El terror como control social

En los territorios donde se descubren fosas, el mensaje es claro:

“Aquí se mata y nadie hace nada.”

Eso genera una psicología colectiva de sumisión, miedo y silencio. La población no denuncia. No busca. No habla. Porque sabe que hablar… puede ser el siguiente paso para desaparecer.

Este terror sistemático no es un efecto colateral. Es parte del control narco:

• La fosa es un castigo y una advertencia.

• El silencio de la autoridad es una complicidad implícita.

• El miedo social es la herramienta más poderosa para el dominio territorial.

7.4. Ni verdad, ni justicia… ni memoria

México vive un fenómeno único: una epidemia de desapariciones sin memoria colectiva.

No hay museos del horror. No hay monumentos. No hay días de duelo nacional. Las víctimas de las fosas no tienen nombre, ni historia oficial.

Y eso es, en sí mismo, un segundo exterminio: el de la memoria.

7.5. El papel de los colectivos

Frente al abandono institucional, surgió el rostro más digno de México: las madres buscadoras.

Con picos, palas, y fe desgarrada, estas mujeres han cavado más que la Fiscalía. Han encontrado más cuerpos que los peritos. Y han llorado sobre más fragmentos de humanidad que cualquier gobernador.

Son ellas quienes exigen:

• Identificación digna.

• Procesos forenses con cadena de custodia.

• Apoyo psicológico.

• Justicia real.

Ellas, con las uñas, están haciendo lo que el Estado abandonó.

Conclusión del impacto victimológico:

El crimen no termina con la muerte. Continúa en la incertidumbre, en la revictimización, en la ausencia de justicia y en el silencio colectivo. Las fosas de Guadalajara no son sólo un acto de exterminio físico… son también una estrategia para borrar identidades, silenciar a los vivos y someter a la sociedad por el miedo.

8. REFLEXIONES FINALES

¿Hemos normalizado el exterminio? La ciencia frente al horror institucionalizado

La evidencia es contundente. El análisis criminalístico es preciso. El perfil psicológico es claro. Y la omisión estatal, indiscutible. Lo que yace bajo la tierra de Jalisco no son simples cadáveres… son los vestigios de una arquitectura del exterminio no reconocida, una maquinaria de desaparición sistemática que se oculta bajo el velo de la inseguridad y el miedo.

Ya no podemos seguir llamándolo “fosa clandestina”.

Eso sería minimizar lo evidente.

Esto fue un campo de exterminio artesanal, ejecutado con lógica militar y narcocriminal, tolerado por la pasividad del Estado, y silenciado por una sociedad adormecida.

¿Y ahora qué?

- ¿Cuántos Teuchitlans hay enterrados en México sin descubrir?

- ¿Cuántas veces más tendrán que ser las madres quienes encuentren a sus hijos?

- ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el silencio sea la política pública dominante?

- ¿Qué hacemos con un Estado que ha convertido la desaparición en rutina administrativa?

El desafío para la criminología

Este caso nos obliga a reconfigurar los marcos tradicionales de análisis del crimen. No basta con estudiar homicidios. No basta con tipificar desapariciones. Hay que estudiar el exterminio sistemático como fenómeno sociopolítico, como crimen de lesa humanidad sin tribunal que lo juzgue.

La criminología mexicana no puede seguir midiendo la violencia con escalas de los años 90. Necesitamos una nueva criminología forense, con enfoque multidisciplinario, que estudie:

• Los patrones del exterminio no estatal.

• Las estructuras criminales con lógica paramilitar.

• El papel del Estado omiso como agente facilitador.

• El daño psicológico colectivo en territorios traumatizados.

El llamado ético

Este artículo no pretende ser sólo una denuncia científica. Es un grito contenido con método. Una advertencia con fuentes. Un homenaje a las víctimas que aún no tienen nombre.

Porque mientras no haya justicia, la ciencia tiene el deber de ser incómoda.

Y si el Estado no nombra lo que pasó, lo haremos desde la criminología, la psicología criminal, la victimología y la criminalística. Porque alguien tiene que romper el pacto del silencio.

Porque alguien tiene que mirar de frente a las fosas y decirlo con todas sus letras:

Esto fue un campo de exterminio. Y lo dejamos pasar.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Criminología y violencia estructural

Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Pre-Textos.

Bauman, Z. (2009). Modernidad y Holocausto. Losada.

Mbembe, A. (2011). Necropolítica. Melusina.

Wacquant, L. (2001). Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social. Gedisa.

Zaffaroni, E. R. (2011). La cuestión m

Martínez, O. (2015). Los migrantes que no importan. Icaria Editorial.

Psicología criminal y perfilación

Milgram, S. (2009). Obediencia a la autoridad: Un punto de vista experimental. Editorial Desclée de Brouwer. (Original publicado en 1974)

Zimbardo, P. (2008). El efecto Lucifer: El porqué de la maldad. Paidós.

Hare, R. D. (1999). Sin conciencia: El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Ediciones B.

Bandura, A. (1999). Mecanismos de desinhibición moral. En Teoría social cognitiva de la moralidad. Harvard University Press.

Criminalística, identificación forense y desaparición

Jiménez, C. (2020). Manual de criminalística. Tirant lo Blanch.

Torres, L. A. (2017). Antropología forense en contextos de violencia masiva. UNAM – Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. (2023). Informe sobre fosas clandestinas y sitios de inhumación. Gobierno de México.

https://www.gob.mx/busqueda

INEGI. (2024). Estadísticas de víctimas de homicidio y desaparición en México.

https://www.inegi.org.mx

Casos de estudio y documentación periodística

El País. (2024, marzo 11). Cientos de zapatillas y huesos: un nuevo campo de exterminio devuelve el horror al centro de México.

https://elpais.com/mexico/2024-03-11/

Infobae. (2025, marzo 15). El corredor de la muerte del CJNG en Jalisco: entre fosas clandestinas y el olvido institucional.

https://infobae.com/mexico/2025/03/15

Animal Político. (2023). Jalisco: la entidad con más fosas clandestinas de México.

https://www.animalpolitico.com/series/jalisco-fosas-clandestinas

Derechos humanos y desaparición forzada

ONU-DH México. (2023). Informe sobre desaparición de personas en México y responsabilidad del Estado.

https://www.hchr.org.mx

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). (2022). Informe Ayotzinapa IV. CIDH.

SÍGUEME Y DESCUBRE MÁS CONTENIDO SOBRE CRIMINOLOGÍA Y TRUE CRIME

🔎 Podcast “Un Asesino Entre Nosotros”

🎧 Spotify: Escucha el podcast en Spotify

📺 YouTube: Visita el canal en YouTube

🍏 Apple Podcasts: Escucha el podcast en Apple Podcasts

🕵️♂️ Redes Sociales:

📱 Instagram: Sígueme en Instagram

🔗 Threads: Únete a la conversación en Threads

💀 Patreon 💰: Apoya el podcast en Patreon

📘 Facebook (Grupo): Únete al grupo en Facebook

🕊️ X (Twitter): Sígueme en X (Twitter)

📢 Telegram: Únete al canal en Telegram

🔹 LinkedIn: Sígueme en LinkedIn

📖 Blogs y Contenido Adicional:

⚖️ Blog “Control de Daños”: http://justiciaalamedida.blogspot.com/

🕵️♂️ Blog “Sospechosos Habituales”: http://perfilesdeloscriminales.blogspot.com/

🔎 Blog “Un Asesino Entre Nosotros”: http://unasesinoentrenosotos.blogspot.com/

📖 Blog en WordPress de Un Asesino Entre Nosotros: https://unasesinoentrenosotros.wordpress.com

👁 Blog en WordPress “Javirus”: https://javirus.wordpress.com