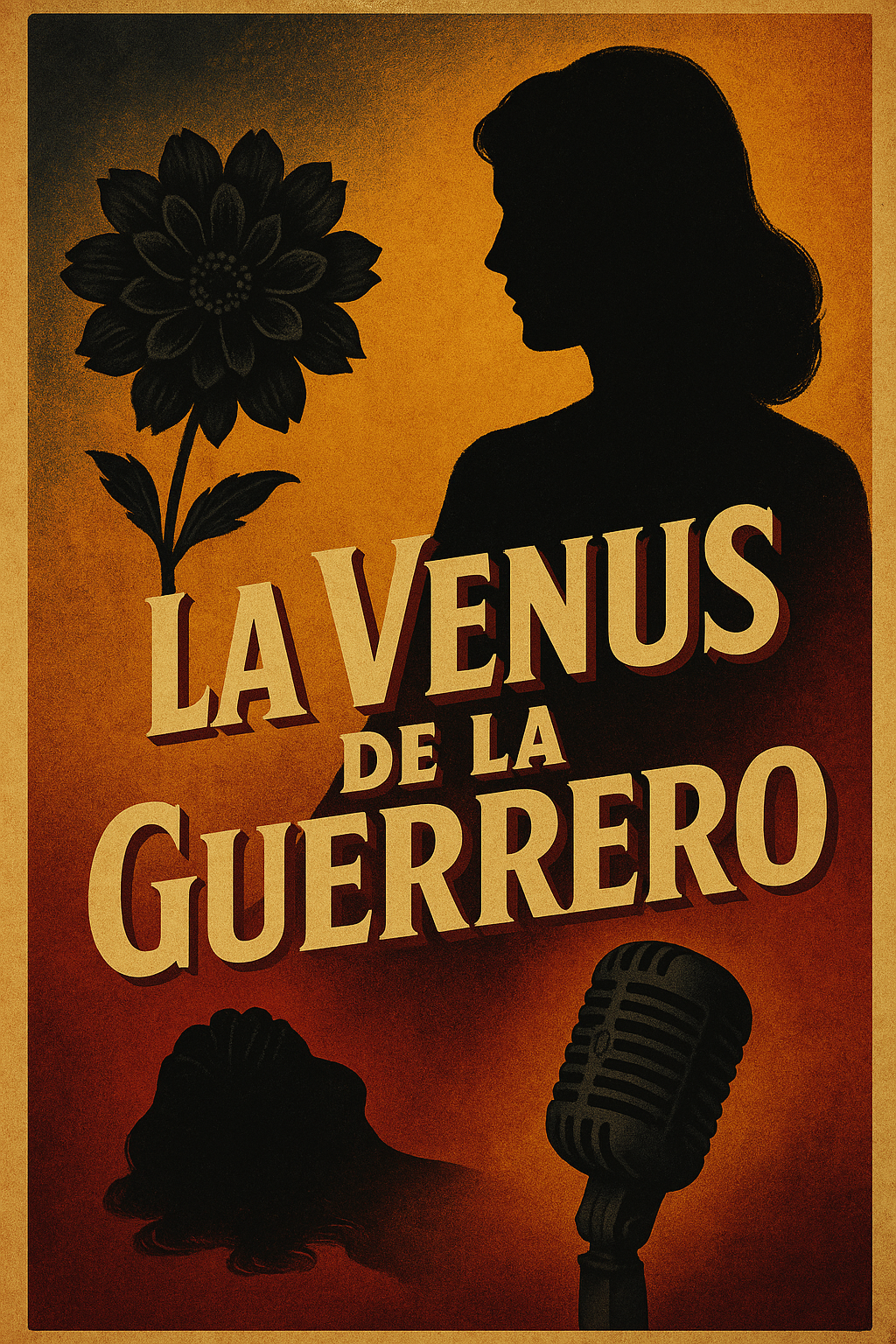

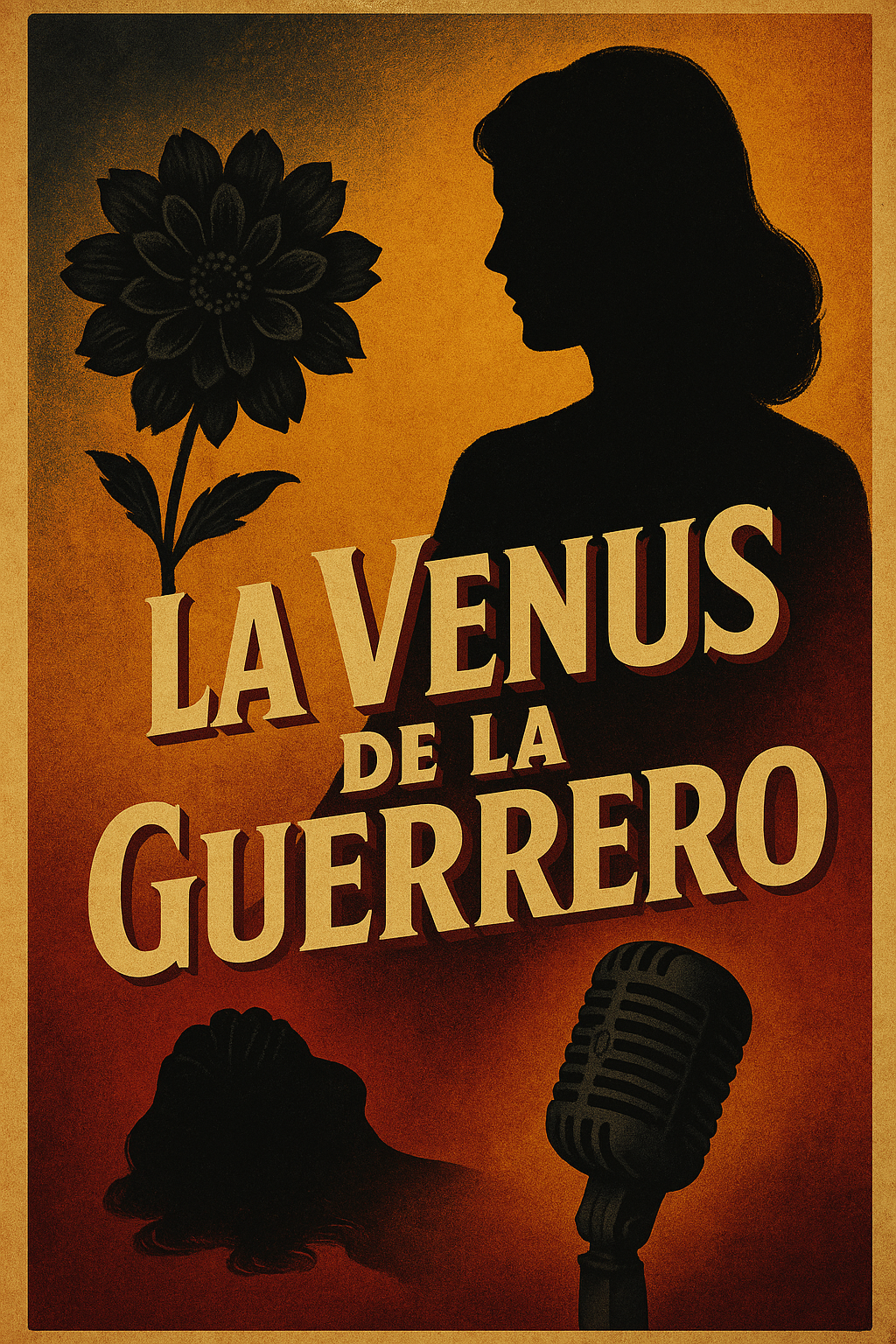

El asesinato de Elizabeth Short versión mexicana: el caso de “La Venus de la Guerrero” (1953)

“La Venus de la Guerrero” es uno de esos crímenes que se desvanecen en los márgenes de la historia oficial… pero que, al ser desenterrados, revelan un país entero mirando con morbo mientras ignora el fondo del horror.

Una mujer mutilada, colocada en exhibición, en un México que apenas despertaba al sensacionalismo rojo.

- Tiene paralelismos inquietantes con la Dalia Negra. Es poco conocido pero brutal y mediático.

- Criminología urbana, sensacionalismo mexicano, clasismo en la victimología.

México, 1953. Una figura femenina aparece mutilada, semidesnuda y cuidadosamente colocada en un lote baldío de la colonia Guerrero. No está oculta. Está ofrecida. Como un espectáculo. Como una advertencia. Como un grito sin palabras. La prensa la bautizó “La Venus de la Guerrero”… y nunca le devolvió su nombre verdadero.

La Venus de la Guerrero: Belleza, muerte y escarnio público en la capital del crimen silenciado

Por Francisco Javier Rivero Sánchez

Criminólogo, criminalista y especialista en investigación de homicidios violentos

Podcast Un Asesino Entre Nosotros

1. Introducción: El cuerpo como grito

La madrugada del 25 de enero de 1953, el cuerpo de una mujer fue hallado sobre un lote baldío en la colonia Guerrero, una de las zonas más emblemáticas y densamente habitadas de la Ciudad de México. Pero no fue un hallazgo cualquiera: el cuerpo estaba semidesnudo, mutilado, cuidadosamente colocado, como si se tratara de una ofrenda o una escultura rota dejada para ser vista.

La escena parecía construida para provocar horror… pero también atracción. La víctima fue presentada, no escondida. Mostrada, no abandonada. Y en esa decisión —la de exhibirla—, el asesino nos dejó una firma más poderosa que cualquier huella digital: el deseo de escarnio.

La prensa de la época no tardó en hacer lo que mejor sabía hacer: apropiarse del cuerpo y rebautizarlo. Sin identidad confirmada, sin nombre ni rostro humano para la mayoría, la mujer fue llamada por los diarios como “La Venus de la Guerrero”. El apodo no solo insinuaba belleza, sino también pecado. No solo aludía a la víctima, sino que cargaba con siglos de mitos sobre mujeres convertidas en símbolo… y luego en sacrificio.

Este artículo busca desenterrar su historia no solo desde la criminología y la criminalística, sino desde la antropología del espectáculo, la victimología clasista y la crítica al sistema judicial de mediados del siglo XX. Porque lo que ocurrió con La Venus no fue solo un asesinato: fue una puesta en escena donde el cuerpo de una mujer fue convertido en espectáculo público, en consumo visual, y en material de olvido institucional.

Y si su asesino nunca fue identificado… quizá fue porque el crimen no importaba tanto como el morbo.

2. Escena del crimen: un cuerpo como mensaje

La escena donde apareció La Venus de la Guerrero no fue un simple punto de abandono. Fue un escenario. Un dispositivo simbólico. El cuerpo fue hallado tendido de forma deliberadamente visible, semidesnudo, con signos de violencia, lesiones previas a la muerte y posibles mutilaciones posteriores. No estaba enterrado, ni cubierto, ni oculto por los escombros de la ciudad. Estaba expuesto… como si el asesino no quisiera ocultar su crimen, sino comunicarlo.

2.1 Posición y simbología del cuerpo

- El cadáver fue hallado en posición decúbito dorsal (boca arriba).

- Las extremidades estaban abiertas, lo que sugiere una posible teatralización.

- La ropa fue parcialmente removida, insinuando un intento de degradación, más que una agresión sexual consumada.

- No se identificaron objetos personales cerca, lo que plantea dos hipótesis:

- El lugar fue solo el punto final de la escena.

- Hubo una intención deliberada de despersonalizar a la víctima.

2.2 Criminalística urbana en los años 50

La Ciudad de México en 1953 carecía de un sistema formalizado de procesamiento de escenas del crimen como lo conocemos hoy. La protección del lugar, el levantamiento de evidencias, la fotografía forense y el análisis de patrones eran rudimentarios o nulos. En el caso de La Venus, la escena fue contaminada en menos de una hora por la presencia de periodistas, vecinos y curiosos, lo que eliminó cualquier posibilidad real de conservar indicios físicos confiables.

No hubo huellas, no hubo ADN (tecnología aún inexistente), y lo poco que pudo haberse recuperado fue manipulado o simplemente ignorado.

2.3 Comparativa forense con el caso Elizabeth Short (La Dalia Negra)

El asesinato de Elizabeth Short en Los Ángeles (1947), apenas seis años antes, presenta paralelismos alarmantes:

| Elemento Forense | Dalia Negra | Venus de la Guerrero |

| Cuerpo expuesto públicamente | Sí | Sí |

| Mutilaciones post mortem | Sí (sección corporal) | Presuntas (lesiones visibles) |

| Simbología en la disposición | Sí (postura, sonrisa de Glasgow) | Sí (posición y desnudamiento parcial) |

| Prensa sensacionalista | Brutal, invasiva | Sensacionalismo rojo en México |

| Fallos periciales | Contaminación de escena | Escena destruida por curiosos y medios |

| Identidad confirmada | Sí | No (la víctima fue despersonalizada por la prensa) |

Ambos casos nos muestran un patrón delictivo donde el asesino no solo mata: firma, coloca, representa. No es un crimen silencioso; es una dramatización. Una búsqueda de control incluso después de la muerte de la víctima. Una forma de imponer una narrativa sobre el cuerpo ajeno.

2.4 El crimen como lenguaje urbano

En la colonia Guerrero —una zona marcada por la migración rural, la pobreza y el hacinamiento—, los cuerpos muertos rara vez eran noticia… salvo que pudieran convertirse en espectáculo. La aparición de La Venus rompía con los homicidios comunes de la época porque no parecía un crimen impulsivo ni improvisado: fue diseñado para ser visto.

Esto convierte la escena en un texto simbólico. Un mensaje cifrado. Un crimen semiótico, que exige ser leído no solo con las herramientas del forense, sino también con las del antropólogo urbano y el semiólogo criminal.

3. Psicopatología del asesino: entre el sadismo y la teatralización

Un asesino que no se conforma con matar, sino que dispone el cuerpo como un mensaje, es un asesino que necesita algo más que el silencio de la muerte. Necesita ser visto. Comprendido. O temido. En este tipo de crímenes —como en el caso de La Venus de la Guerrero— la violencia no es solo un medio para eliminar a la víctima, sino un acto de afirmación simbólica.

3.1 El asesino ritualizador

No estamos ante un crimen por impulso, sino ante un acto planificado, con tres componentes claves que revelan el perfil de un asesino simbólico:

- Control del cuerpo: La disposición abierta, semidesnuda, con rastros de manipulación, indica dominio post mortem.

- Escenificación: La elección del lugar (visible, transitado) sugiere que el crimen debía “ser descubierto”.

- Despersonalización de la víctima: No hay nombre. No hay historia. Solo cuerpo. Eso implica cosificación.

Este tipo de asesino puede clasificarse dentro del perfil del agresor organizado con elementos rituales, como lo define el FBI en su tipología de homicidios sexuales o simbólicos (Ressler, Douglas & Burgess, 1988).

3.2 ¿Crimen de género o crimen de poder?

Aunque no hay evidencia directa de una agresión sexual en el expediente forense que se conserva del caso, la forma en que el cuerpo fue colocado transmite un mensaje de dominio y humillación. Esto nos permite hablar de un asesinato con fuerte carga misógina, donde la víctima es reducida a objeto de escarnio público.

Este tipo de crimen encaja con la teoría de Jane Caputi (1992), quien sostiene que ciertos asesinatos de mujeres son en realidad feminicidios ritualizados, donde el cuerpo femenino se convierte en vehículo para expresar poder masculino, frustración o deseo de venganza social.

El hecho de que la víctima fuera joven, presuntamente atractiva, y despojada de identidad pública, refuerza esta hipótesis: el crimen no fue solo contra un cuerpo, sino contra lo que ese cuerpo representaba.

3.3 ¿Un asesino serial oculto en la historia?

Una pregunta incómoda emerge entre las sombras de este caso: ¿fue un crimen aislado o parte de una cadena oculta?

México de los años 40 y 50 vivió una oleada de asesinatos de mujeres en condiciones similares:

- El caso de La Rumbera Degollada (1951).

- La aparición de cuerpos en zonas como Tacuba, Peralvillo y Tepito con patrones comparables.

- Escenificaciones rudimentarias sin resolución judicial.

Esto plantea una posibilidad escalofriante: que haya existido un asesino serial urbano nunca reconocido como tal, debido al contexto de impunidad, clasismo judicial y marginación de las víctimas.

3.4 Perfil criminológico hipotético del agresor

| Variable | Característica hipotética |

| Género | Masculino |

| Edad | 25–45 años |

| Nivel de organización | Alto (planificación, elección del sitio) |

| Impulso primario | Dominio, humillación, escarnio |

| Conocimiento del entorno | Sí (elegir Guerrero implica familiaridad) |

| Relación con la víctima | Probablemente ninguna directa; víctima simbólica |

| Motivación secundaria | Posible necesidad de atención mediática o reafirmación de poder |

| Riesgo de reincidencia | Alto (si no es detenido, puede volver a matar de forma teatral) |

Conclusión:

El asesino de La Venus de la Guerrero no fue simplemente un homicida. Fue un autor de un acto de terror simbólico. Quería que su crimen hablara. Que fuera reproducido en diarios. Que el cuerpo no se olvidara… aunque su nombre sí. Y en eso, quizás, el sistema judicial —al no resolver el caso— terminó cumpliendo su deseo.

4. Errores forenses y sensacionalismo rojo: cuando el crimen se convierte en espectáculo

En el México de los años 50, la ciencia forense apenas daba sus primeros pasos formales. Las escenas del crimen no se preservaban, los peritos eran pocos y mal pagados, y los primeros en llegar no eran policías, sino periodistas. Literalmente. La prensa tenía prioridad… sobre la justicia.

En el caso de La Venus de la Guerrero, estos factores se combinaron en una tormenta perfecta para que el crimen no solo quedara impune, sino que se transformara en mito. Un mito construido con sangre… pero también con tinta.

4.1 Escena contaminada, evidencia destruida

Los primeros reportes hemerográficos del día siguiente al hallazgo indican que más de 50 personas habían pisado la escena del crimen antes del arribo de la policía judicial. Ni cordones de seguridad, ni preservación de huellas, ni control de testigos. Solo un tumulto. Un espectáculo.

Los fotógrafos de La Prensa, El Universal Gráfico y Alarma llegaron antes que los agentes del Ministerio Público. Tomaron fotos explícitas del cuerpo. Algunas fueron manipuladas para resaltar la “belleza trágica” de la víctima. Otras, simplemente, sirvieron para vender más periódicos.

El lugar fue destruido antes de que la evidencia pudiera hablar. Y cuando eso ocurre, el asesino queda impune… aunque la víctima siga presente en la portada.

4.2 El poder de la prensa roja

En ese contexto, el crimen dejó de ser un caso judicial… para convertirse en una narrativa editorial. La prensa roja mexicana, heredera del sensacionalismo europeo pero con identidad propia, tomó el control del relato.

- Bautizó a la víctima como “La Venus de la Guerrero”.

- Publicó su cuerpo en primeras planas, sin censura.

- La representó como símbolo de erotismo y fatalidad, borrando cualquier rastro de humanidad.

Esto no fue casual. Fue estrategia editorial. En 1953, La Alarma ya vendía miles de ejemplares con encabezados como “¡Sangre! ¡Pasión! ¡Muerte!”. Y lo que estaba en juego no era solo informar… sino vender la muerte como espectáculo.

4.3 Justicia selectiva y clasismo en la victimología

En los archivos policiales no se conservó ningún expediente completo del caso. Solo se hallan partes sueltas: una ficha pericial mal redactada, una declaración de vecinos no firmada, y una orden de levantamiento sin seguimiento.

¿Por qué no se investigó a fondo? La respuesta es tan brutal como simple: la víctima era una mujer de bajos recursos. Sin familia reconocida. Sin apellido importante. Sin valor institucional.

Esto nos lleva a un punto crítico: el clasismo victimológico. En México, como en muchos países, el acceso a la justicia ha sido históricamente desigual. Las víctimas pobres, racializadas, marginales o “pecadoras” (según los códigos morales de la época), simplemente no importaban tanto. Eran olvidables. Eran desechables.

4.4 El crimen que se volvió mercancía

La Venus de la Guerrero no tuvo justicia… pero sí tuvo lectores. Se imprimieron miles de ejemplares con su cuerpo. Se usó su imagen como símbolo del “peligro femenino” en editoriales moralistas. Incluso se rumora que su caso inspiró a escritores del cine de rumberas y cine negro mexicano.

Su cuerpo dejó de ser prueba judicial… para convertirse en mercancía simbólica.

Cierre del bloque:

En este país, los cuerpos pobres no desaparecen… se transforman. En fotos. En crónicas. En advertencias. La Venus de la Guerrero no fue solo asesinada por su agresor… también fue silenciada por la prensa, olvidada por la justicia y convertida en espectáculo por la sociedad.

Y ese espectáculo sigue. En cada caso no resuelto. En cada víctima sin nombre. En cada portada que vende más sangre que verdad.

5. Victimología y clasismo: la historia que nunca quisieron contar

Una de las herramientas más poderosas —y más ignoradas— de la criminología moderna es la victimología crítica: una disciplina que no solo pregunta quién mató, sino a quién mataron, por qué la mataron… y sobre todo, por qué no se hizo justicia.

En el caso de La Venus de la Guerrero, la victimología no existió. Ni en el expediente. Ni en la prensa. Ni en la memoria colectiva. Lo único que sobrevivió fue el apodo, la imagen sensacionalista y el silencio. La víctima fue despojada de su nombre, de su contexto, de su humanidad.

5.1 ¿Quién era La Venus?

Hasta hoy, no existe un consenso sobre la identidad de la víctima. Se manejaron varias hipótesis en la prensa:

- Que era una bailarina de cabaret.

- Que trabajaba como mesera en una fonda cercana.

- Que vivía en vecindades de Tepito.

- Que era extranjera y había sido abandonada por un cliente.

Todas esas suposiciones fueron publicadas… sin ninguna investigación oficial que las sustentara. Se asumió su vida a partir de su muerte. Y se le atribuyeron roles sociales que justificaran el crimen: “era rumbera”, “se metía con hombres”, “andaba en malos pasos”.

Este fenómeno, conocido como culpabilización secundaria, es uno de los pilares del clasismo victimológico: si la víctima era pobre, sexualmente activa, o vivía fuera del estándar moral dominante… entonces merecía su destino. Así se legitima el olvido. Así se justifica la negligencia.

5.2 El clasismo como política de impunidad

La falta de identidad no fue casual. Fue funcional. Mientras no se supiera quién era, no habría reclamos. No habría familia que exigiera justicia. No habría redes de apoyo que hicieran ruido.

En México, los cuerpos sin nombre son más fáciles de enterrar —literal y simbólicamente—. Y si ese cuerpo, además, pertenece a una mujer, el proceso de desaparición simbólica se acelera.

La Venus no solo fue asesinada: fue borrada.

Y esa desaparición simbólica fue facilitada por tres factores:

- Clase social: mujer de bajos recursos, sin acceso a justicia.

- Género: víctima femenina en un contexto de violencia normalizada.

- Contexto mediático: prensa que priorizó el morbo por encima de la dignidad.

5.3 La doble victimización

En criminología forense hablamos de revictimización institucional cuando el aparato judicial —por acción u omisión— contribuye a la degradación de la víctima.

En este caso, los elementos de revictimización son abrumadores:

- El cuerpo fue fotografiado sin consentimiento y publicado como mercancía.

- No se protegió la escena ni se garantizó la cadena de custodia.

- Se negó a la víctima una historia propia. Fue nombrada por su físico, no por su biografía.

La Venus no fue vista como persona. Fue tratada como categoría. Como símbolo de lo “peligroso” que puede ser el cuerpo femenino en ciertos contextos sociales.

5.4 ¿Y si fuera hoy?

Si este crimen ocurriera en 2025, la reacción sería diferente… pero no completamente. Es posible que se viralizara en redes sociales. Que los hashtags exigieran justicia. Que algunos medios reconstruyeran su historia. Pero también es probable que:

- Se difundieran sus fotos como morbo visual.

- Se debatiera si “andaba con malas compañías”.

- Se compartiera su cuerpo sin pudor, buscando likes.

El clasismo y la misoginia no han desaparecido. Solo se han adaptado al algoritmo.

Cierre del bloque:

La Venus de la Guerrero no fue un mito. Fue una mujer. Una vida. Un nombre que nunca conocimos. Y quizás esa sea la herida más profunda: que mientras su asesino buscaba espectáculo, el sistema le concedió el olvido.

Hoy, más de 70 años después, no buscamos solo saber quién la mató. Buscamos saber quién era. Porque devolverle su nombre… es lo más cercano que tenemos a una forma de justicia.

6. Conclusión: el legado del cuerpo silenciado

La Venus de la Guerrero no fue simplemente una víctima de homicidio. Fue una mujer cuyo cuerpo fue transformado en símbolo. No porque ella lo eligiera, sino porque su asesino, los medios y el sistema judicial así lo decidieron.

No tuvo nombre, pero tuvo portada.

No tuvo justicia, pero sí lectores.

No tuvo duelo, pero sí espectáculo.

Este caso es mucho más que un crimen no resuelto: es un espejo. Un reflejo de una época —y de una sociedad— que permite que algunas muertes sean más valiosas que otras. Que exhibe a las víctimas sin dignidad. Que calla cuando la justicia debería gritar.

6.1 ¿Qué nos enseña La Venus… hoy?

Nos enseña que:

- La justicia no es ciega, es selectiva.

- El crimen no termina en la escena… se prolonga en los titulares.

- La memoria puede ser más poderosa que una sentencia.

Nos obliga a cuestionarnos:

- ¿Cuántas mujeres más han sido enterradas sin nombre, solo con apodos degradantes?

- ¿Cuántos cuerpos siguen desapareciendo, mientras el sensacionalismo permanece?

- ¿Y qué responsabilidad tenemos como sociedad, como comunicadores, como criminólogos, de no repetir el ciclo del silencio?

6.2 Preguntas abiertas para una justicia que no ha llegado

¿Por qué algunos cuerpos se convierten en espectáculo y otros en bandera?

¿Qué pasaría si todos los asesinatos de mujeres pobres tuvieran la cobertura que tienen las víctimas famosas?

¿Hasta cuándo la víctima será despojada de su historia para construir con ella una narrativa que vende… pero no sana?

6.3 Un acto de memoria

Este artículo, este análisis, esta reconstrucción… no es un homenaje al asesino. Es un intento de justicia simbólica. Es un grito contra el olvido. Es una invitación a mirar más allá de la sangre impresa y preguntarnos: ¿quién era realmente La Venus?

Si un día logramos recuperar su nombre, sabremos que la historia habrá comenzado a sanar. Mientras tanto, nuestro deber es no permitir que su muerte se repita en el anonimato.

Epílogo

El crimen no fue solo el cuchillo. El crimen fue la indiferencia.

El espectáculo. La burla. El olvido.

Y todavía estamos a tiempo de cambiar esa historia… si dejamos de consumir cuerpos y empezamos a escuchar sus historias.

¿Quién mató a la Venus de la Guerrero? Quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es quién la convirtió en objeto: un sistema que observa cuerpos sin dolerles… una sociedad que mata con más fuerza cuando ignora. Y un periodismo que prefirió la sangre a la justicia.

Bibliografía científica y académica

- Caputi, J. (1992). The Age of Sex Crime. Bowling Green State University Popular Press.

- Análisis sobre cómo los medios y la cultura transforman los crímenes contra mujeres en mitología sensacionalista.

- Douglas, J. E., Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Hartman, C. R. (1986). Criminal Profiling from Crime Scene Analysis. FBI Law Enforcement Bulletin, 55(12), 1–15.

- Base para la creación del perfil del asesino ritualizador.

- Foucault, M. (1977). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

- Crítica sobre cómo las instituciones ejercen control sobre el cuerpo y la identidad.

- Gutiérrez, L. A. (2011). La prensa roja en México: Entre el morbo y la denuncia social. Revista Mexicana de Comunicación, (120), 35-45.

- Estudio sobre el desarrollo del sensacionalismo en la prensa mexicana.

- Jiménez, A. (2015). El cuerpo sin nombre: victimología de los olvidados. Revista Latinoamericana de Criminología Crítica, 7(2), 45-63.

- Victimología crítica y análisis del olvido institucional en víctimas no identificadas.

- Segato, R. L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Prometeo Libros.

- Reflexión sobre violencia de género estructural y su manifestación simbólica.

- Valenzuela Arce, J. M. (2003). Sed de mal: Imaginarios criminales, cultura y narcoviolencia. Fondo de Cultura Económica.

- Análisis cultural sobre cómo se representa el crimen en los medios y la cultura popular.

Fuentes hemerográficas y archivos periodísticos

- La Prensa, edición del 26 de enero de 1953.

- Reportaje original sobre el hallazgo del cuerpo de “La Venus de la Guerrero”.

- El Universal Gráfico, archivo hemerográfico enero-febrero de 1953.

- Fotografías del caso y cobertura gráfica del crimen.

- Revista Alarma, edición febrero de 1953.

- Publicación con enfoque sensacionalista que explotó el caso como material de portada.

- Hemeroteca Nacional de México. Fondo del siglo XX.

- Archivos y microfilmes disponibles sobre crímenes urbanos en la Ciudad de México entre 1945 y 1955.

- Archivo General de la Nación (AGN). Fondo Secretaría de Gobernación, Sección Policía Judicial, 1953.

- Expedientes judiciales y registros incompletos relacionados al caso.

Cierre final

Hoy, La Venus de la Guerrero sigue sin nombre. Sin justicia. Sin historia oficial. Pero no sin memoria.

Porque cada vez que recordamos su caso, cada vez que nos negamos a consumir la muerte como espectáculo, estamos reescribiendo el guion de un país que aprendió a ver el horror como rutina… y el cuerpo femenino como mercancía.

Si algo podemos hacer hoy, es no olvidar. Es hablar de ella. Es preguntarnos cuántas otras Venus yacen en los márgenes, en las portadas sin alma, en los archivos sin resolver.

Y sobre todo, es dejar de repetir la historia.

Gracias por acompañarme en este recorrido.

Si esta historia te removió algo, si te hizo cuestionarte, si te pareció importante:

compártela. Difúndela. Y no te vayas.

Suscríbete a mi podcast Un Asesino Entre Nosotros,

búscame en todas las redes,

y forma parte de esta comunidad que no solo escucha crímenes…

los desentierra. Los analiza. Y los transforma en verdad.

Nos escuchamos en el próximo episodio.

Pero hasta entonces, te dejo una pregunta para llevarte contigo:

¿Quién decide qué víctimas merecen justicia… y cuáles solo merecen una portada?