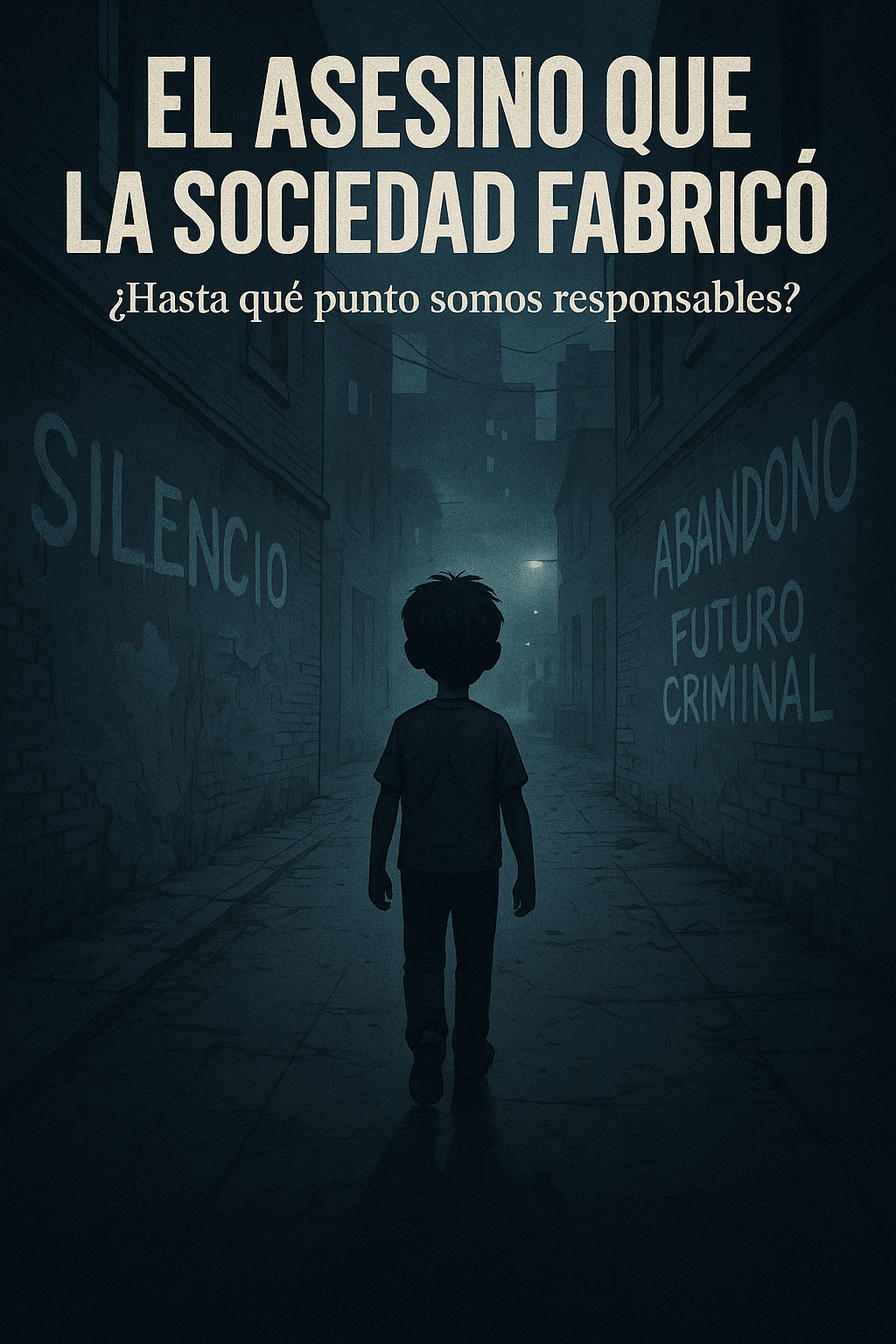

El asesino que la sociedad fabricó: Crimen, trauma y la culpa que no se juzga

Análisis criminológico, estructural y neuropsicológico del crimen como síntoma social

Autor:

Francisco Javier Rivero Sánchez

Abogado penalista | Criminólogo | Criminalista forense

Creador del pódcast Un Asesino Entre Nosotros

Afiliación: Especialista en investigación criminal, exagente del Ministerio Público Federal (México)

Fecha:

Mayo de 2025

RESUMEN

Español:

Este artículo analiza la génesis del crimen violento desde una perspectiva interdisciplinaria que integra criminología estructural, neurociencia forense, psicología criminal y antropología del abandono. A partir del análisis de casos emblemáticos como los de Richard Ramirez, Aileen Wuornos y Luis Alfredo Garavito, se argumenta que muchos asesinos no surgen como individuos patológicos aislados, sino como productos de contextos fallidos en los que confluyen trauma infantil, negligencia institucional y violencia sistemática. Se plantea que el crimen puede entenderse como un síntoma extremo de omisión colectiva y se propone una criminología preventiva con enfoque estructural y de trauma como alternativa a los modelos punitivos tradicionales.

Palabras clave:

Criminología estructural, trauma infantil, neurociencia forense, omisión institucional, conducta homicida, antropología del crimen, responsabilidad social.

Abstract (English):

This paper examines the genesis of violent crime from an interdisciplinary perspective combining structural criminology, forensic neuroscience, criminal psychology, and the anthropology of neglect. Drawing on emblematic cases such as Richard Ramirez, Aileen Wuornos, and Luis Alfredo Garavito, it argues that many killers are not isolated pathological individuals, but products of failed systems where childhood trauma, institutional neglect, and systemic violence converge. The study frames crime as a symptom of collective omission and proposes a trauma-informed, structurally committed preventive criminology as an alternative to traditional punitive models.

Keywords:

Structural criminology, childhood trauma, forensic neuroscience, institutional omission, homicidal behavior, crime anthropology, social responsibility.

Tesis

La mayoría de los crímenes violentos cometidos por individuos con antecedentes de trauma, marginación y abandono institucional pueden explicarse no como expresiones de maldad individual, sino como el resultado acumulado de fallos estructurales persistentes, tanto en lo social como en lo neuropsicológico.

1. Introducción: ¿Dónde nace un asesino?

La figura del asesino ha sido históricamente asociada a la maldad intrínseca, a la psicopatía o al sadismo patológico. Esta perspectiva ha dominado tanto el discurso penal como el mediático, promoviendo una visión individualista y moralizante del crimen. Sin embargo, estudios contemporáneos en neurocriminología, psicología del desarrollo y sociología crítica invitan a replantear esta narrativa.

Este artículo busca desmontar el mito del asesino como anomalía aislada y propone en su lugar un modelo explicativo donde el crimen violento surge como una consecuencia —muchas veces prevenible— de contextos marcados por trauma acumulado, violencia temprana y omisión institucional.

2. Marco teórico

2.1 Criminología estructural y crítica

- Émile Durkheim (1897) introdujo el concepto de anomia, explicando que la ruptura entre normas sociales y oportunidades legítimas genera desviación.

- Robert Merton (1938) desarrolló esta idea en su teoría de la tensión estructural, afirmando que el crimen puede ser una reacción funcional ante la frustración social sistemática.

- La criminología crítica (Taylor, Walton & Young, 1973) interpreta el delito no solo como acción individual, sino como un reflejo de desigualdades, exclusión y represión institucional.

2.2 Teoría del etiquetamiento

- Howard Becker (1963) plantea que la desviación es en gran parte el resultado del etiquetamiento social: al marcar a una persona como “delincuente”, se refuerza su exclusión y se consolida su identidad desviada.

2.3 Neurocriminología y trauma temprano

- James Fallon (2013) y Adrian Raine (2013) coinciden en que factores como la herencia genética y daños cerebrales pueden predisponer a la violencia, pero es el entorno el que determina su activación.

- Martin Teicher (2016) ha demostrado cómo el trauma infantil altera zonas cerebrales relacionadas con la empatía, el control de impulsos y la reactividad emocional: amígdala, corteza prefrontal y cuerpo calloso.

3. Desarrollo y análisis

3.1 La fábrica invisible del crimen

En criminología clásica, la responsabilidad penal se atribuye de forma casi exclusiva al individuo. Se analiza su conducta, su motivación y, en algunos casos, su perfil psicológico. Sin embargo, esta visión olvida el papel de los contextos que permiten, toleran o incluso incuban la violencia.

Desde la criminología estructural y la antropología del abandono, es posible entender que el crimen no surge en el vacío, sino como una reacción acumulada frente a la exclusión, el maltrato y la omisión de cuidados básicos.

En zonas de marginación extrema, hogares destruidos o sistemas escolares disfuncionales, los niños y adolescentes pueden vivir la violencia como idioma cotidiano. En estos entornos, la desconexión emocional y la impulsividad se vuelven estrategias de supervivencia. La falta de intervención oportuna por parte del Estado —en forma de atención psicológica, detección temprana o contención comunitaria— contribuye a la gestación de individuos que, con el tiempo, pueden desarrollar patrones de conducta antisocial extrema.

3.2 Casos emblemáticos: cuando el crimen fue advertencia ignorada

Richard Ramirez – El hijo del silencio estructural

Conocido como The Night Stalker, Ramirez fue víctima de violencia extrema desde su infancia. Su padre lo golpeaba brutalmente; su primo, un veterano de guerra, le mostraba fotografías de mutilaciones humanas y le enseñó a disparar. A los 10 años, ya había sido testigo de un asesinato. Sin embargo, ninguna institución intervino. Su desarrollo fue marcado por el abandono familiar, el desarraigo escolar y el consumo crónico de sustancias. Su criminalidad fue progresiva… pero no sorpresiva.

Aileen Wuornos – Marginalidad femenina sin red de contención

Aileen fue abusada sexualmente por su abuelo desde los 9 años. Fue expulsada de su casa siendo adolescente, se prostituía para comer y vivió en la calle por años. Nunca fue atendida por psicólogos, y cuando finalmente cometió una serie de homicidios, los medios la bautizaron como “la primera asesina serial de Estados Unidos”, sin considerar que había sido invisible para todos hasta que empuñó un arma.

Luis Alfredo Garavito – El infierno no se improvisa

Considerado el mayor asesino de niños en América Latina, Garavito fue violado por familiares y desconocidos desde la infancia. Vivió en orfanatos y fue expulsado de escuelas y centros de salud sin recibir intervención. Su caso representa una catástrofe institucional: todas las señales estaban ahí… y todas fueron ignoradas.

Estos casos no son justificativos. Son diagnósticos forenses de una sociedad que actúa solo cuando hay un cadáver, pero ignora la violencia estructural que lo precedió.

3.3 Neurobiología de la violencia estructural

El trauma crónico vivido en la infancia provoca alteraciones en el desarrollo neurológico:

- Amígdala hiperactiva: produce reacciones violentas ante mínimos estímulos de amenaza.

- Corteza prefrontal disfuncional: afecta el juicio moral y el control de impulsos.

- Cuerpo calloso reducido: limita la integración emocional entre los hemisferios cerebrales.

Estas alteraciones, documentadas por Raine (2013), Fallon (2013) y Teicher (2016), no determinan que alguien se convierta en criminal, pero incrementan drásticamente la probabilidad cuando se suman factores sociales de riesgo, como la pobreza, la exclusión, el abandono o la violencia sistemática.

3.4 La omisión institucional como criminogénesis

El Estado, como garante del bienestar social, tiene la responsabilidad de prevenir condiciones que favorezcan la criminalidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos analizados, se observa un patrón de negligencia institucional reiterada:

- Escuelas que expulsan en lugar de contener.

- Servicios de salud que no diagnostican ni canalizan.

- Policías que minimizan denuncias de violencia doméstica.

- Sistemas judiciales que actúan tarde y con sesgo punitivo.

Esta red de omisiones configura lo que llamamos criminogénesis estructural: cuando el entorno no solo permite el delito, sino que, por inacción, lo alimenta.

4. Discusión

El análisis estructural del crimen violento confronta uno de los pilares del Derecho Penal moderno: la responsabilidad individual.

Este paradigma —centrado en el libre albedrío y la punición proporcional— se desmorona cuando se analiza la biografía de cientos de asesinos, marcada por abandono, trauma, exclusión y omisiones reiteradas. La pregunta que se impone entonces es profundamente ética:

¿Cómo juzgar a un individuo que fue sistemáticamente fallado por todas las instituciones llamadas a protegerlo?

No se trata de excusar el crimen, sino de complejizarlo. Un sistema penal que ignora los factores estructurales y neuropsicológicos del agresor solo reacciona a los efectos… sin intervenir jamás en las causas.

Además, esta perspectiva exige una revisión profunda de las prácticas periciales, judiciales y mediáticas. La narrativa dominante —basada en monstruos, morbo y espectacularización— no solo simplifica la realidad: reproduce la ceguera estructural que alimenta el ciclo de violencia.

La criminología que no cuestiona el contexto, legitima el castigo sin prevención.

La justicia que no ve la historia del agresor, perpetúa su repetición.

5. Propuesta de intervención estructural y científica

5.1 Criminología preventiva con enfoque de trauma

- Implementar diagnósticos sistemáticos de trauma y daño neuropsicológico en menores en riesgo y jóvenes infractores.

- Integrar los sistemas de salud mental, justicia penal y educación pública para detectar señales tempranas y activar rutas de intervención inmediata.

5.2 Peritajes estructurales obligatorios en delitos graves

- Incluir, como estándar legal, una reconstrucción del entorno familiar, comunitario e institucional del imputado, complementando el perfil psicológico con análisis contextuales.

5.3 Reforma mediática y ética narrativa

- Desincentivar el uso de etiquetas como “monstruo”, “bestia” o “animal” en los medios.

- Promover el periodismo criminológico basado en datos, ciencia y contexto, no en escándalo ni estigmatización.

6. Conclusión

El crimen no siempre nace de la maldad.

A veces nace del abandono.

Del hambre.

De la omisión silenciosa de quienes debieron proteger… y no lo hicieron.

Este artículo no pretende negar la responsabilidad penal del asesino.

Pero sí propone repartir la responsabilidad estructural entre quienes callaron, omitieron, minimizaron o ignoraron los signos que anunciaban el desastre.

Porque al final, el asesino que la sociedad fabricó no siempre tiene colmillos…

A veces solo tiene cicatrices que nadie quiso ver.

La verdadera prevención del crimen exige más que castigo.

Exige mirar antes de que haya sangre.

Intervenir antes de que haya titulares.

Y asumir que el crimen también es espejo.

7. Referencias Bibliográficas

- Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Free Press.

- Durkheim, E. (1897). Le Suicide: Étude de sociologie. Alcan.

- Fallon, J. (2013). The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain. Penguin.

- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672–682.

- Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime. Vintage.

- Taylor, I., Walton, P., & Young, J. (1973). The New Criminology: For a Social Theory of Deviance. Routledge.

- Teicher, M. H., & Samson, J. A. (2016). Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(3), 241–266.

📢 SÍGUEME Y DESCUBRE MÁS CONTENIDO SOBRE CRIMINOLOGÍA Y TRUE CRIME

https://open.spotify.com/show/7r58NvK8lym4sDKVTBAxx7?si=3R_2_0ZQRRS-HBWmBK2n7A

🔎 Podcast “Un Asesino Entre Nosotros”

🎧 Spotify: Escucha el podcast en Spotify

📺 YouTube: Visita el canal en YouTube

🍏 Apple Podcasts: Escucha el podcast en Apple Podcasts

🕵️♂️ Redes Sociales:

📱 Instagram: Sígueme en Instagram

🔗 Threads: Únete a la conversación en Threads

💀 Patreon 💰: Apoya el podcast en Patreon

📘 Facebook (Grupo): Únete al grupo en Facebook

🕊️ X (Twitter): Sígueme en X (Twitter)

📢 Telegram: Únete al canal en Telegram

🔹 LinkedIn: Sígueme en LinkedIn

📖 Blogs y Contenido Adicional:

⚖️ Blog “Control de Daños”: http://justiciaalamedida.blogspot.com/

🕵️♂️ Blog “Sospechosos Habituales”: http://perfilesdeloscriminales.blogspot.com/

🔎 Blog “Un Asesino Entre Nosotros”: http://unasesinoentrenosotos.blogspot.com/

📖 Blog en WordPress de Un Asesino Entre Nosotros: https://unasesinoentrenosotros.wordpress.com

👁 Blog en WordPress “Javirus”: https://javirus.wordpress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario